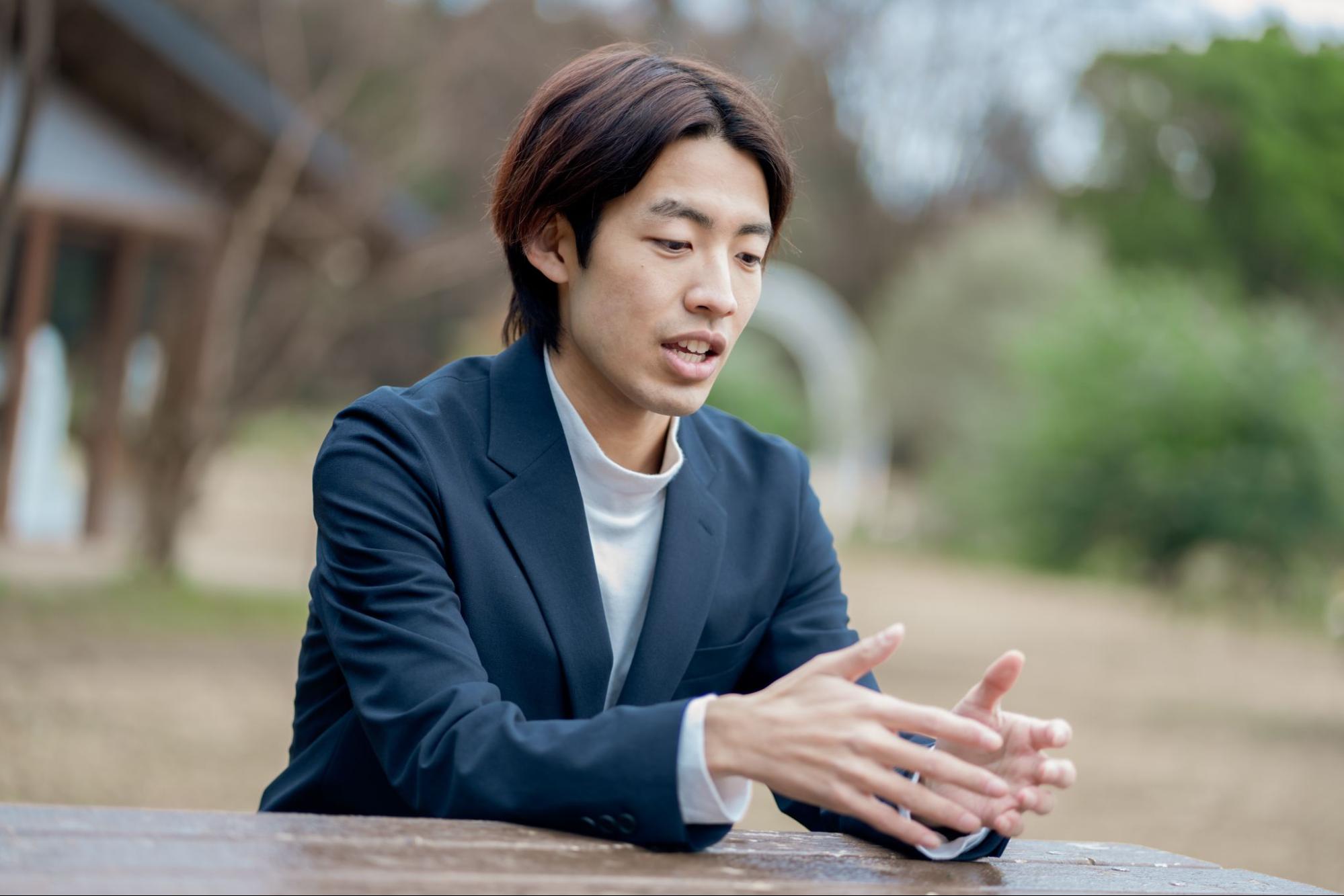

公務員の安定から飛び出し―フリーランスへ、そして、海外マーケティングへの挑戦

はじめに

こんにちは!金本と申します。

僕は、中国で生まれ、3歳から日本で暮らしてきました。家では韓国語や中国語が飛び交う複雑な環境で育ったこともあり、子どもの頃から「言葉」と「文化」への興味が自然と深まっていきました。大学では移民問題や国際関係を学び、安定を求めて東京都庁に入庁。しかし、安定した生活の一方で、「自分が本当にしたいことは何だろう?」というモヤモヤがずっと胸の奥にありました。

いまはフリーランスとして、海外向けのマーケティング支援や日本語講師などの活動をしています。SNSの運用を中心に事業を立ち上げ、インスタグラムのフォロワーは12万人ほどにまで成長しました。元々は「営業も嫌だし商売もしたくない」と思っていた人間が、どうしてフリーランスという働き方を選び、海外とのつながりを軸に走り出したのか。普段の生活や、その過程で感じたことを交えてお話していきます。

この記事は、これから副業や独立を考えている20〜30代の皆さんの参考になれば嬉しいです。特に「今の職場を辞めるか悩んでいる」「でも毎日の暮らしに変化は必要なのか?」と感じている方に読んでもらえたらと思います。

レッスンの様子 : https://youtu.be/pMUlu92ARIA

公務員時代の日常:安定と違和感のはざまで

東京都庁に入庁して最初に配属されたのは「伊豆大島」でした。東京の離島にある事業所で働くのは想像以上にのんびりしていて、定時は17時15分。ほとんど残業なしで、17時を少し回る頃にはほぼみんな家路についていました。僕自身も仕事の大半は事務処理で、そこまで頭を使う仕事が回ってくるわけでもありません。日中はメール対応や資料づくりをして、夕方になったら「お先に失礼します」と退庁する。周りの先輩職員も課長も、みんなそんな感じで職場を後にします。

なぜかというと、公務員の制度上、業務過多にならないよう配慮されている部分も大きいからでしょう。しかも家賃補助やボーナスといった福利厚生は充実しています。離島勤務手当もついていたので、1年目から貯金はみるみる貯まりました。「安定」そのものだったんですよね。でも、その安定は同時に「このまま行くと30年後の自分はどうなっているんだろう?」という薄い不安にもつながりました。

島での生活は自然が豊かで、休日は海沿いを散歩したり釣りをしたり、ゆったりとした時間が流れます。でも、慣れてくると、その「同じ日常」がずっと続いていく未来が頭に浮かんでしまい、少し物足りなさを感じる自分に気づきました。それが悪いわけではないんですよね。仕事は定時で終わるし、生活も不自由しない。周りの先輩たちも「いいよな、伊豆大島でゆっくり暮らせて」と言ってくれます。ただ僕にとっては、何か「自分で決めていない感覚」が拭えなかったんです。

人間が一番ストレスを感じるのは、自分のコントロールが及ばない状況だと言われます。僕の場合、仕事がブラックで辛かったわけではありません。でも、部署異動や勤務地、仕事の内容まですべてが「都庁の決定」で動いていると気づいてしまった。そのとき「自分で自分の人生を動かしていない感」が強まっていったのです。

フリーランスへの一歩:プログラミング×副業で見えた可能性

では、どうやって一歩を踏み出したのか。きっかけは、職場の事務作業の「自動化」に興味を持ったことでした。公務員の仕事って、エクセルに数字を打ち込んだり、同じような書類を何枚も作成したりという繰り返しが多い。これをどうにかできないかとプログラミングを勉強し始めたんです。

その頃ちょうど、ChatGPTなどのAI技術の話題が出始めた時期でもありました。僕はインターネットで手当たり次第に調べ、オンラインでプログラミングスクールの教材を買って学びました。アプリを作る過程で「自分でゼロから形を作る」という体験が楽しかったんです。今までの人生は、与えられた仕事をこなすだけ。でもプログラミングは自分の手で何かを生み出せる。それだけで、視野がグッと広がりました。

すると「いつか自分でサービスを作りたい」「世の中の人が使ってくれるものをリリースしてみたい」という発想が湧いてきた。そこからは自然に、「じゃあマーケティングも必要だな」「どうやって拡散しよう?」と考えるように。こうした興味が高じて、副業的にSNSをいじりはじめたのが社会人2年目くらいですね。

最初は個人事業主や小さな団体さんのSNS運用を手伝ったり、国際交流イベントを開いてみたりしていました。行動すると、思わぬ出会いが増えていきます。イベントを通じて知り合った個人事業主の方が「うちの会社でもSNSを始めたいから相談に乗ってほしい」と言ってくれたんです。そういうチャンスが重なり、「これ、副業じゃなくフルコミットしたら面白いんじゃないか?」という思いが強まりました。

いざ退職:安定より「自分で決める」毎日

実際に都庁を辞めるのは相当勇気が要りました。でも、準備がある程度整ってくると、自分の中で「やらない方がもったいない」という感覚が勝ったんです。ホワイトな職場で充実した福利厚生を捨てるのは、正直こわかった。でも、それ以上に「僕はもっと自分の意思で仕事をしたいんだ」と、気持ちが強くなっていました。

退職後、初めは貯金を崩しながら細々と暮らす日々。収入ゼロになったらどうしよう、と不安になりながらも、イベントを開いて参加費を4万円稼いだり、英語力を生かして海外の方に日本語レッスンをしてみたり。営業の電話をするときには胃が痛くなりそうでしたが、「苦しいけれど、これ全部自分で決めたことなんだ」と思うと不思議と続けられるんですよね。

毎日が試行錯誤の連続。公務員時代のように17時で仕事が終わるわけではなく、むしろ朝6時に起きて深夜近くまで働くこともしばしば。でも、その18時間が辛いかというと、決してそうではない。もちろんしんどい日はありますが、少なくとも「誰かに言われたからやらなきゃいけない」という感覚はないんです。ここが大きな違いでした。

SNSマーケティングと海外への発信:日常を彩る新しい挑戦

フリーランスになって最初に取り組んだのが、Instagramでの海外向け日本語レッスンの発信でした。運良く数週間でフォロワーが1万人を超え、「あれ、いけるかも?」と思って続けると、3カ月で6万人まで増加。2025年頃には12万人を超えました。そこからはフォロワーを対象に講座を販売したり、書籍を出版したり、自分のレッスン動画をUdemyに載せたり。SNSを入り口にしたさまざまな収益化が広がっていったんです。

日本は海外から見ると「文化がユニーク」「サービスのクオリティが高い」といった魅力が多い国だと感じています。僕は中国で生まれ、家では韓国語も飛び交う環境で育ったからこそ、「当たり前」だと思っていた日本の文化が、海外の人たちには特別に映ることに気づきました。そこにマーケティング的な仕組みを入れれば、まだまだ面白いことができるんじゃないか、というのが今の僕の挑戦テーマです。

例えば、日本らしいプロダクトや体験型のイベントを海外にPRして、外国人観光客の方々に楽しんでもらう。SNSやWebサイト、YouTubeなどを一貫して運用して、きちんと数値分析しながら改善していく。そうして海外の人に日本の魅力を知ってもらうだけでなく、伝統芸能や地域の方々の収益にもつなげられたら最高だなと思うんです。

日常のオンとオフ:フリーランスらしいリズム

フリーになってよく聞かれるのが、「自由になりましたか?」という質問です。答えは「YESでもありNOでもある」です。僕の場合、かなりの時間を仕事に費やしています。むしろ公務員時代より働いているかもしれません。でも、自由度が高いのは間違いありません。毎日のスケジュールを自分で決められるし、「今日は気分転換にカフェで作業しよう」と思ったらそれができます。

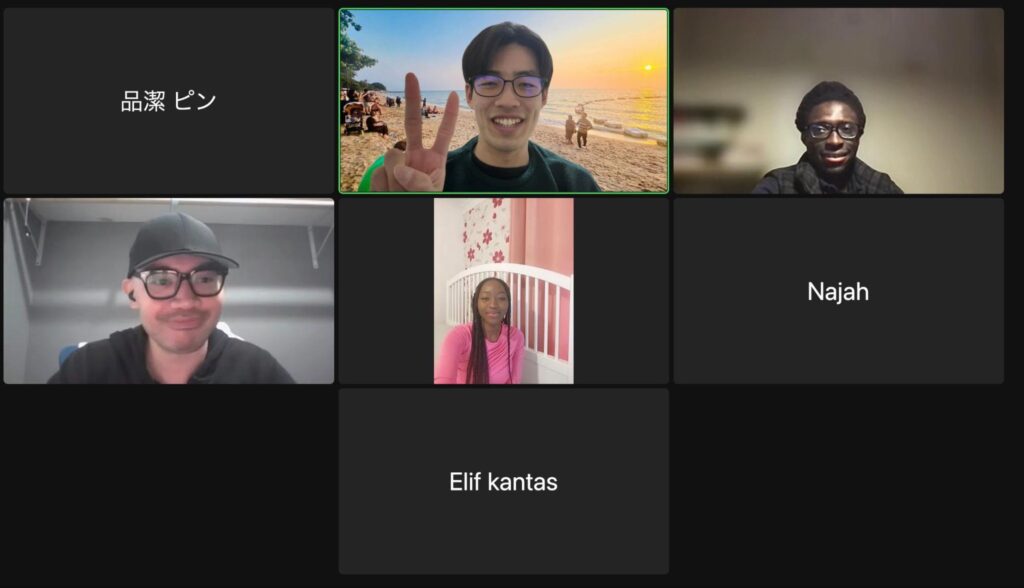

また、僕は海外の人たちとの交流会を積極的に開いているので、オフでもインターナショナルな雰囲気が身近にあります。外国の方とのレッスンは週に数回行うのですが、スペインやカナダ、フィリピンなど国籍はさまざま。それぞれの文化を教えてもらううちに、自分が何気なく生きている日本の風景や習慣を改めて客観視できるんです。その視点は僕にとって大きな刺激になっています。

もちろん不安定さも伴います。案件が途切れる恐怖は常にありますし、2か月先の収入がゼロかもしれないというプレッシャーも否定できません。社会保険や年金、税金の手続きなど公務員時代には考えなくてよかった問題が次々に降りかかってきます。でも、少なくとも「自分で全てをコントロールできる」という事実は大きな支えになります。

もちろん楽なことだけではない

フリーランスって聞こえは格好いいですよね。「自由な働き方」「場所を問わず仕事ができる」みたいな。でも実態は泥臭いことの連続でもあります。僕の場合、新しいクライアントを見つけるためにDMやメールを何十通も送っては返信ゼロ、電話で何度も断られて落ち込むことも珍しくありませんでした。

特にメンタル面は自分との闘いが続きます。会社員時代なら、嫌なことがあってもある程度は職場のシステムやチームが支えてくれる。でもフリーランスになると、一人で解決しなきゃいけない。たとえSNSでフォロワーが増えていようが、売り上げが途絶えたら生活が回らないんです。焦って夜中に「明日のご飯代どうしよう」と目が冴えることだってあります。

僕は一時期、自分のサービスの値段を見直したり、提案資料を作り直したりしながら、「自分は本当にここでやっていけるのか?」と何度も自問自答しました。中には「フリーランスなんて所詮飽和している」と冷たい反応をされることもあり、悲しくて仕方がない日もあります。それでも「何とか小さくても実績を重ねよう」と泥臭く働いているうちに、少しずつクライアントが付きはじめたんです。

こうした一連のプロセスは決してキラキラしたものばかりではありません。でも、「次の一歩を踏み出すのは自分自身なんだ」という事実があるからこそ、やりがいを感じます。大変だけど、眠れなくなるほど悩んでも、その分だけ「自分で何とかしなくちゃ」と奮起できるのがフリーランスの本質だと思います。自由と共に、自分の人生に責任を持つ。これは、自分の人生の手綱を自分で握ることに他なりません。

誰かに握られていれば、きっと楽だし、精神的にも安定することだろうと思います。でも、僕はどうしてもそれが許せなかった。本当の自由や、豊かな人生への道は、楽な道ではない。しかし、僕はそれに挑戦できる、この一瞬を逃したくなかったんですね。

これからフリーランスを目指すあなたへ

僕が都庁を辞めた理由は、「ホワイトすぎる」「安定しすぎる」環境で、何一つ自分で決定していないことに気づいたからでした。たとえ異動先がブラックだったら?給料が下がったら?それも自分ではコントロールできない。「ホワイトかブラックか」という価値基準さえ、自分で決めていない事実にモヤモヤが募っていたんですね。

一方、フリーランスはすべてが自己責任。月収0円の可能性だってあるし、長時間労働になることもある。でも、そうした選択ですら自分の意思で決められることに、僕は大きな魅力を感じています。

これから副業や独立を考えている若い皆さんには、ぜひ小さくてもいいから「自分で売り上げを立てる経験」をしてみてほしいです。最初はSNSで小さく商品を販売してみるのもいいですし、何かコツコツ積み上げたスキルを発信してみるのもいいでしょう。失敗しても、そこから得られる学びは大きい。自分が本当に好きなこと、やりたいことに出会えるかもしれません。

自分で決めて行動すると、日常が少しだけ刺激的になります。例えば、朝の過ごし方を変えるだけでも変化が生まれます。会社へ行くために身支度をするのではなく、自分のプロジェクトを進めるためにパソコンを開く。夜更かしをして作業する日もあれば、昼間に散歩しながらアイデアを練る日もある。そんな「自由度」の高さこそがフリーランスの醍醐味だと感じます。

まとめ

振り返ると、安定を手放すのは簡単ではありませんでした。都庁にいた頃は、本当に恵まれた環境だったと今でも思います。でも、あのまま働き続けていたら、僕はきっとあの「モヤモヤ」を抱えたままだったでしょう。

実際に飛び出してみると、朝から晩まで働く「ブラック」な毎日かもしれないけれど、すべてを自分で決めることに面白さを感じます。海外に向けて日本のサービスや商品を発信したり、SNSのフォロワーを伸ばしながらコンサルをしたり、海外の方に日本語レッスンをしたり。公務員時代には想像もしなかった日常が、今の僕のプライベートと仕事の中心です。

これからフリーランスとして新たな一歩を踏み出したいと思っている20〜30代の方は、まずは小さくてもいいので「自分で稼ぐ」挑戦をしてみてください。SNSを使ってもいいし、リアルの場でイベントを開いてもいい。「売れなかったらどうしよう」と悩むかもしれませんが、そのプロセスこそが独立後に大いに役立ちます。僕自身もまだまだ試行錯誤ですが、一緒に新しい可能性を切り拓いていけたら嬉しいです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。あなたの毎日が、自分の意思で少しずつアップデートされ、刺激に満ちたものになることを願っています。自分だけの道を一歩ずつ作り上げていきましょう。僕も、海外と日本をつなぐマーケターとして、そしてフリーランスとしての暮らしをもっと面白くできるように進み続けます。

HP(海外向けのインスタ発信のコツ)

note(都庁を辞めてインスタ10万人)

note(海外向けインスタグラムの金本)

ワクセルさんに取材していただいた記事

ライティングスクール講師 ワカジツさんに取材していただいた記事

日本の伝統芸能に従事する1万人の職人に取材をするプロジェクト

https://www.facebook.com/profile.php?id=100027290533786

X